誤嚥性肺炎になる前に、自分で痰を出しやすくする方法を身に付けよう!

のどの筋肉が衰えると、咳をする力が弱くなり、痰がからみやすくなります。これが誤嚥性肺炎や息切れなどの一因です。今回は、自分で行える痰を出しやすくする方法をご紹介します。

PDF『排痰について』国立病院機構刀根山病院 理学療法 2008_3版 19~23 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://toneyama.hosp.go.jp/patient/forpatient/pdf/care2008-11.pdf (このPDFを参考にして、一部を『』で引用。詳細は上記アドレスから本文をご一読ください。)

1.下記の症状がある場合は、排痰をおこなう前にかかりつけ医に相談してください

*ゼイゼイする感じがある

*血痰が出る

*熱がある

*胸のどこかに痛みがある

*息切れが強い

*体調がいつもとは違う

など、違和感がある場合は相談なさってください。

2.痰の役割と痰が溜まった場合の影響とは?

『痰とは、肺の分泌物や吸い込んだ空気中の異物が気道の粘液に付着したものです。通常健康な人間は、ほとんど痰を体外へ出しません。(中略)

痰の増加は、

*感染や炎症による分泌物の増加、

*分泌物の粘り気などの変化、

*気道の線毛運動の障害、

*呼吸運動の減少や弱まりによる気道内気流の低下など

の原因が考えられます。』

では、痰が溜まるとどのような影響があるのでしょうか?

☆空気の通り道に痰があると、呼吸がしにくく、息切れが強くなる

☆痰があると、肺に空気が入りにくくなり、動脈の血に溶け込む酸素が少なくなる

☆痰が溜まっていると、肺炎を起こしやすくなる

☆痰が溜まっていると、咳を誘発し、疲労や不眠となる

加齢や病気などで痰が溜まり、うまく出せない状態になると、息切れがひどく、気道感染の誘因となります。以上の理由から、日常の排痰が重要です。

3.自分でおこなえる排痰方法は2つ

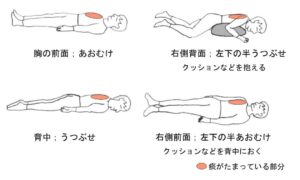

a. 体位排痰法

これは、姿勢を工夫することで痰をのど元に集める方法です。

☆痰が胸の前面にある場合:あおむけに横たわる

☆痰が右側の背面にある場合:クッションなどを抱えて左を下にした半うつぶせになる

☆痰が背中側にある場合:うつぶせになる

☆痰が右側に前面にある場合:クッションなどを背中にあてて、左を下にした半あおむけになる

このように、痰がたまっている部位を上にすることで、のど元に痰が流れ落ちてきます。時間がかかりますが、1人でもできる簡単な方法です。

b. 器具を使う方法

「フラッター」や「アカペラ」という器具を使用します。

この器具を口にくわえ、息を吐くと圧力が加わると同時に器具の中のボールやバルブが振動します。振動の圧力で気道が拡がり、振動と空気の流れによって溜まっていた痰が出やすくなります。

*フラッター:鉄球が入っているため振動が強く、痰への刺激が良好です。けれど、息を吐くのに力が必要なので、呼吸筋力が弱いかたには不向きです。

*アカペラ:息を吐く力が弱くても、振動を起こすことが出来るので、多くの方に適しています。

どちらの器具がよいかは、主治医や理学療法士と相談なさってください。

4.排痰を行なう時間と排痰のための事前準備について

多くの方は、痰が多く出る時間帯が集中しています。

*朝方から午前中まで

*午後遅く

この時間帯に合わせて毎日規則正しく行うとよいでしょう。

『また、排痰をおこなう10~20分前にネブライザー(吸入器)などの吸入をおこなったほうが痰が出やすくなります。』

排痰法には家族に手伝ってもらう方法(スクイージング)などもありますが、まずは主治医や理学療法士に相談なさってください。

5.痰を溜めないことと出した痰の観察が、感染症の予防と早期発見につながります

日頃から、痰を溜めないようにしましょう。

『また普段から痰の性状、

*1日の量

*痰の色

*痰の大きさ

*痰の粘り気

を観察しましょう。いつもと違った状態、例えば

・泡状だった痰が違っている

・痰に色がついた

・痰の量が増えた

などをすぐに気づけるようにしましょう。そうすることでで、感染症の早期発見につなげることができます。』

以上

PDF『排痰について』国立病院機構刀根山病院 理学療法 2008_3版 19~23 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://toneyama.hosp.go.jp/patient/forpatient/pdf/care2008-11.pdf